▲本年もよろしくお願いします。コロナの事態というのは、時代の問いかけなのではないか。どうなるのかと右往左往するだけでなく、自分に引き受ける問いを立ててみる。私が認知症になったら、私はどう受けとめるのだろう。

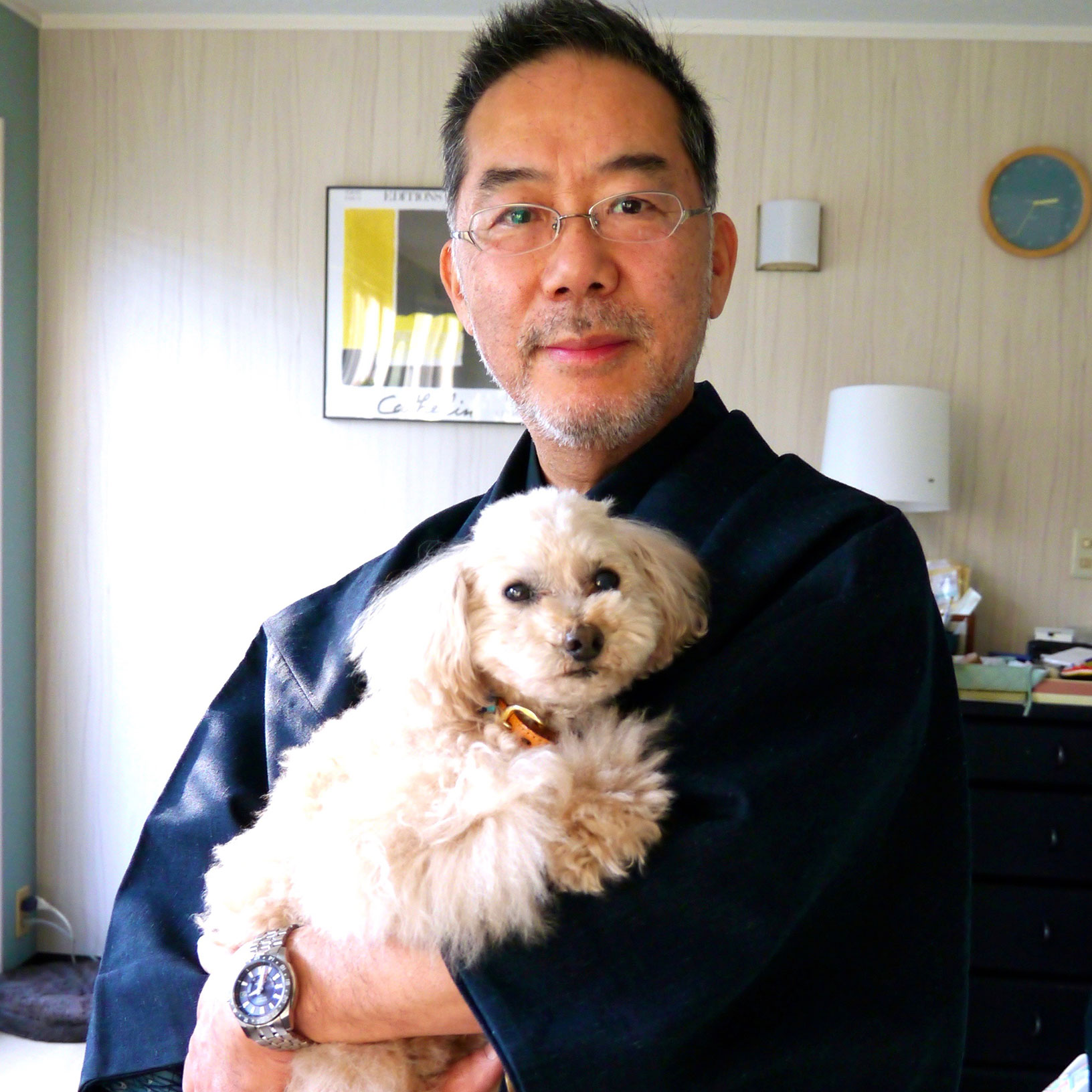

2021年の正月、例年なら子供達が家族づれでワイワイやってきて、やれやれ疲れることだ、とか言いながら賑やかに過ごすのだが、今年はそれもやめた。

代わりにオンライン新年会である。ディスプレイ越しに離れ離れの子供たちや孫の姿や声と対面する。

ふしぎなもので、画面の中の子供たちというのは、どこか客観観察の対象で、それはそのままこちらの老いの実感との相関の姿なのである。

孫が「おじいちゃん、おばあちゃん、オメデト」と仕込まれた通りに画面から話しかける。グランパ、グランマと呼ばせるつもりだったのに、このコロナの事態なので、子育ての主権はあちらにある。おじいちゃんとはオレのことか、と憮然とする。

オンラインでの対面を終えたあとの一抹の寂寥の中、ふと考え込む。

もし私が認知症になったら、私はそのことをどんなふうに受け止めるのだろうか。

子供達の成長や幼い孫のあやういほどの柔らかな頬は、それはそのまま親の人生の残時間を示している。

だとしたら、当然、わたしが認知症になることを組み込んで考えておくことが必要なのに、なぜか曖昧にしてここまできてしまった。

だから、問いの立て方としても、「もし、私が認知症になったら」ではなく、ここは「私が認知症になる」という私の人生の蓋然を素直に見つめることから始めるべきなのだ。

仮定としての「もし」をはずす。

私が認知症になったら、私はそのことをどのように受け止めるのだろう。

いや、このことはある年代になれば誰の胸にも浮かぶことだ。が、それは常に不安や怯えに塗り込められる。まず衝撃が襲い、不安に包まれ、絶望に落とされ、日常はつらさや困難の連続になるのだ、と。

しかし、それは認知症そのものがもたらしたものなのだろうか。そうではなく、その多くは、この社会の側の認知症観やスティグマによって作られた「認知症」なのだ。

私が認知症になったらと考える時、「認知症になるともたらされるのは不安と絶望と困難であるはず」という刷り込みが、まず、私を立ちすくませる。

認知症を取り巻く環境は大きく進んだ。何より認知症当事者の発信から誰もが多くを学んだ。その学びの収穫の一つは、自分が認知症になるということを、誰の言葉でもなく自分自身で向き合うことが大切だということだ。

確かに認知症というのは難しい疾患である。その難しい疾患をさらに困難にしているのは、そこにまとわりつく世間の負の認知症観なのだ。

新しい年である。コロナの時代である。まずは自分自身の思いのありかにまっすぐまっさらに向き合うことにする。

私が認知症になったら、私はどう受け止めるのだろう。

そうなったとしても、どこかで私は案外と冷静に受け止めるだろうという思いがある。(なにしろもうそんな年齢だ)

が、そう思うと同時に、これはやはり想像の中の「認知症」であり、実際の経験としての「認知症」との間には遥かな隔たりがあって、「冷静に受け止める私」というのは、無意識にもそうありたいという自分への甘い期待に過ぎないのかもしれない。

要するに、わからない。なってみなければわからないというのが正直なところだ、とそこで思考を停止し、正月の酒に逃げてしまいがちだ。しかし、これこそが、根深いスティグマの温床なのではないか。

なってみなければわからない。

それは、なった人と、なっていない人を隔てる壁であり分断だ。誰もがなりうる認知症でありながら、そこには「なってみなければわからない」という越えられない分断線が横たわっている。そこを乗り越えるすべは医療も介護も与えていない。

要するに「わからないこと」をわかろうとすることを誰もが回避しているだけだ。

「なってみなければわからない認知症」とは、裏返せば「できれば考えたくない認知症」か、あるいは「できればなりたくない認知症」とほとんど同義だ。

そんな心象を意識下に押し込めるようにして、世間には「認知症と共に生きる」や「認知症への正しい理解の啓発推進(新オレンジプラン)」といった言葉が踊る。しかし、そこで語られる認知症はどれも他者のものであり、自分の認知症ではない。

「じぶんごと」とか「認知症と共に生きる」という言葉の表層から一歩踏み込んで、自分自身の深みを覗き込むようにして問いかける。

私が認知症になったら、どんなふうに受け止め、どのように感じ、何を思うのだろう。

それは極めて個人的な体験だ。そうした体験を辿ると、実はいろいろなことが見えてくる。

例えば、認知症というのは、人の数だけある多様な状態が、認知症なのである。だから、それを、ただ「認知症の人」としてひとつに括ることはできないし、「認知症の人」という人もいないはずなのである。

そういうことどもは、自分が認知症になったらと、ポールペンをノートにツンツンするようにして思い描けば自然に見えてくる。

私が認知症になったら、私はどう受け止めるのだろう。

そのときたどり着くのは、結局は自己の存在なのではないか。自分という存在を巡って考えてみる。そのような地点まで私を導くのが「認知症の力」なのである。

クリスティーン・ブライデンは診断まもない頃は激しい絶望に襲われた。自分は誰になっていくのか。そして何より自分は「神を失うのか」と。それは自己の崩壊への怯えだった。そのときクリスティーンと対話しながら伴走したのがスピリチュアル・カウンセラーのエリザベス・マッキンレーだった。

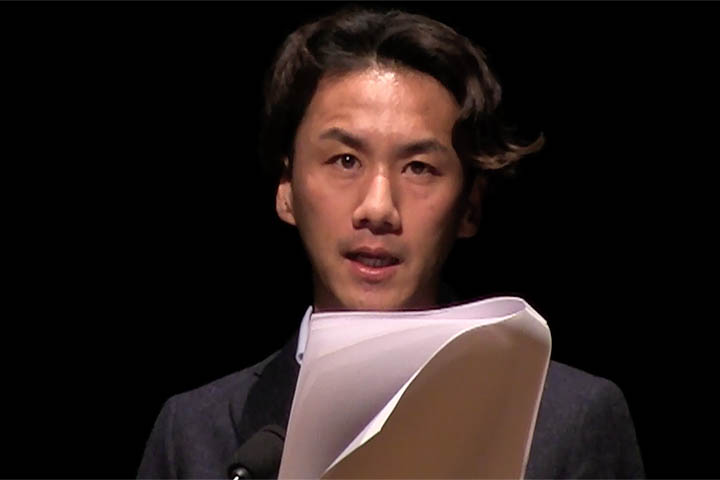

このドキュメンタリーを制作した川村雄次ディレクターの取材記によれば、二人の行き詰まる対話によって、クリスティーンは、「最後まで失われない神」を確信する。それは認知症になった彼女が、自己の存在を取り戻した瞬間だった。(視線の病としての認知症/neoneo web)

私たちは認知症を考える時、つい他人の認知症を考える。そうではなく「自分の認知症」を考えるべきなのだ。私たちには、認知症になる前にできることがある。

コロナの時代に認知症は、もはや認知症単独の課題性に閉じるのではなく、広く社会に解き放たれていったようだ。

このコロナの事態の狂騒の中で、それぞれ誰もが立ち止まるようにして自分自身に向き合い問いかけさせるのは、認知症を置いてない。

認知症は、このコロナの時代をなんとか個が覚醒するようにして確かな社会にするための基盤なのである。

私が認知症になったら、私はどのように受け止めるのだろう。

それは既にこのコロナの社会への普遍的な問いかけだ。私という存在を見つめ続け、考える群像が共生する時、それはきっとコロナの時代の命と暮らしを守り、生き抜く力になるのだろうと思う。

「認知症」はこの事態の中、そのような世界観を提示している。

|第163回 2021.1.5|