▲認知症基本法の講演の私のメモ。これを元に勝手にしゃべっている。これは先日の認知症関係当事者・支援者連絡会議での講演メモ。コラムはその講演の書き下ろしを元にしている。

認知症基本法は6月14日に成立しました。だからもう5ヵ月が経ったことになります。

この法律ができた意味合いが大きいとされるのは一つは基本法であること、そしてもう一つには、法律タイトルに「共生社会の実現を推進するための」と云う惹句が付されていることです。

共生社会の実現というのを目的とすること自体が、これまでの「認知症にやさしい」や「認知症と共に生きる」ということよりも何かズシリとした時代宣言の響きがあります。ここにはすでに「認知症」の枠を超えた私たちのこの社会の行く手を見据えた決意が込められているようにも思えるのです。

しかも、それが単に「共生社会の実現のための認知症基本法」ではなくて、「実現を『推進する』ための認知症基本法」と、間に「推進」という単語が挿入されているのです。

これってどういうことなのでしょう。

私はこう思います。推進する主体は、私たち、なのだ、と。「共生社会の実現は、私たちが推進する」、そのための認知症基本法なのである、タイトルにそのことが込められているのではないでしょうか。

だって、単に「共生社会の実現のための認知症基本法」だと、法律を作ってくれた誰かがやってくれるのかと思ったり、共生社会の実現のための秘策が条文にあるかのように思ってしまうかもしれません。

ここに込められているのは、「共生社会の実現」はまだ道半ばである。いや、まだ見えてこない風景でもある。だとしたら、そのことを目指して歩み出すしかない。そのためには、認知症の人々とともに「推進」させるしかないのだと、そのように読み取りながらここまでのものがたりを語っていくことにします。

さて、その前に考えておくことがあります。ひとつは基本法であるということです。

基本法というのはどんな性格の法律なのでしょうか。この基本法ができた時、「何が変わるの」とか、「これからどうなるの」といった声があちこちから聞かれました。

基本法とは、これからの制度や政策に対して、基本方針や大きな原則を示します。そしてそれに基づいて、今度は地域が計画を立て実行していきます。

法律的な位置付けとしては、基本法とは様々な行政分野において「親法」として優越的な地位を持ち、いわば、施策の方向づけや指導を行うという大きな役割を持つのです。

つまり、この基本法に基づいて、私たちがこの社会を「推進」していく、創り上げて行くのです。

早くから、認知症の基本法を提言していた厚労省の元老健局長の宮島俊彦さんは、

「基本法で何が変わるの、という声があるが、そうではない。私たちが何を変えるか、だ」と結構いいことを言っていました。

さて、この共生社会の実現を推進するための認知症基本法(それにしても長いな。私たちの話し合いでもこれはとても重要な意味があるので省略したらいけないんだぞ、と言い合っていたのですが、でもまあ、以下、認知症基本法とします)その認知症基本法は突然出来たわけではありません。実はここに至るまでの様々なプロセスがありました。

私はそのプロセスがとても大切だと思います。この認知症基本法の特色は、国会や官僚の中から生まれたのではなく、実は一般市民と認知症当事者たちの10年にわたる話し合いの蓄積から生まれているのです。私たちが暮らすこの社会を、私たちが創り上げて行く、そのかけがえのない経験からこの認知症基本法が世に出されたのです。基本法が生まれた、というより私たちが生み出したのです。

それはこの社会の片隅の小さな声から人々の思いがいく筋かの流れとなり、最初は伏流し、そして湧き出し、小さなせせらぎになり合流し、やがて大河となって社会の真ん中に滔々と流れ出す、私たちはそんな光景を目撃したといって良いのかもしれません。

まず、家族の思いの流れがありました。

今から43年前の1980年の一月、雪降る京都で全国から認知症の人の介護家族が集まり、ここに「呆け老人をかかえる家族の会」が結成されました。福祉も、何の支援もない中、自分ひとりではない、同じような家族がいてそうした人たちとつながった、ただそのことだけを頼みとして、痴呆の人々(当時の呼称)とその家族は、冷え込む古都の一角で涙を振り払って声をあげたのです。

そうした家族は、やがて自分たちの気づきをひとつの言葉にしました。

「ボケても心は生きている」

当時の医療環境では、かなり進行した状態でようやく認知症の診断が下されることが多かったのです。「何もわからない人」とされたその配偶者や老いた両親を、家族は切ない思いで懸命に介護しました。

その人の頬をさすり手を握りしめる中で、家族はふと、その本人の小さな目の動きや光り、おりふしのさざなみのような頬の表情に、心中叫びたいほどの思いで気づいたのです。

この人はちゃんとわかっている、何かを伝えようとしている、そう気づいたに違いありません。

「ボケても心は生きている」

そこから、現在の「認知症と共に生きる」「共生社会の実現」に通じる重い扉がわずかに、しかし音きしませて開き、今につながったのです。

もうひとつの流れは認知症の当事者発信です。

2010年代になると認知症医療も進歩し早期診断早期対応が可能になります。そうした中、早くに診断を受けた若年性認知症の人々が声をあげました。

彼ら彼女たちは、診断後の医療と福祉の空白を告発しました。診断されても、そこには必要な支援は何ひとつ提供されず、早期診断は「空白の期間」に本人を落とし込み、早期絶望だと訴えました。

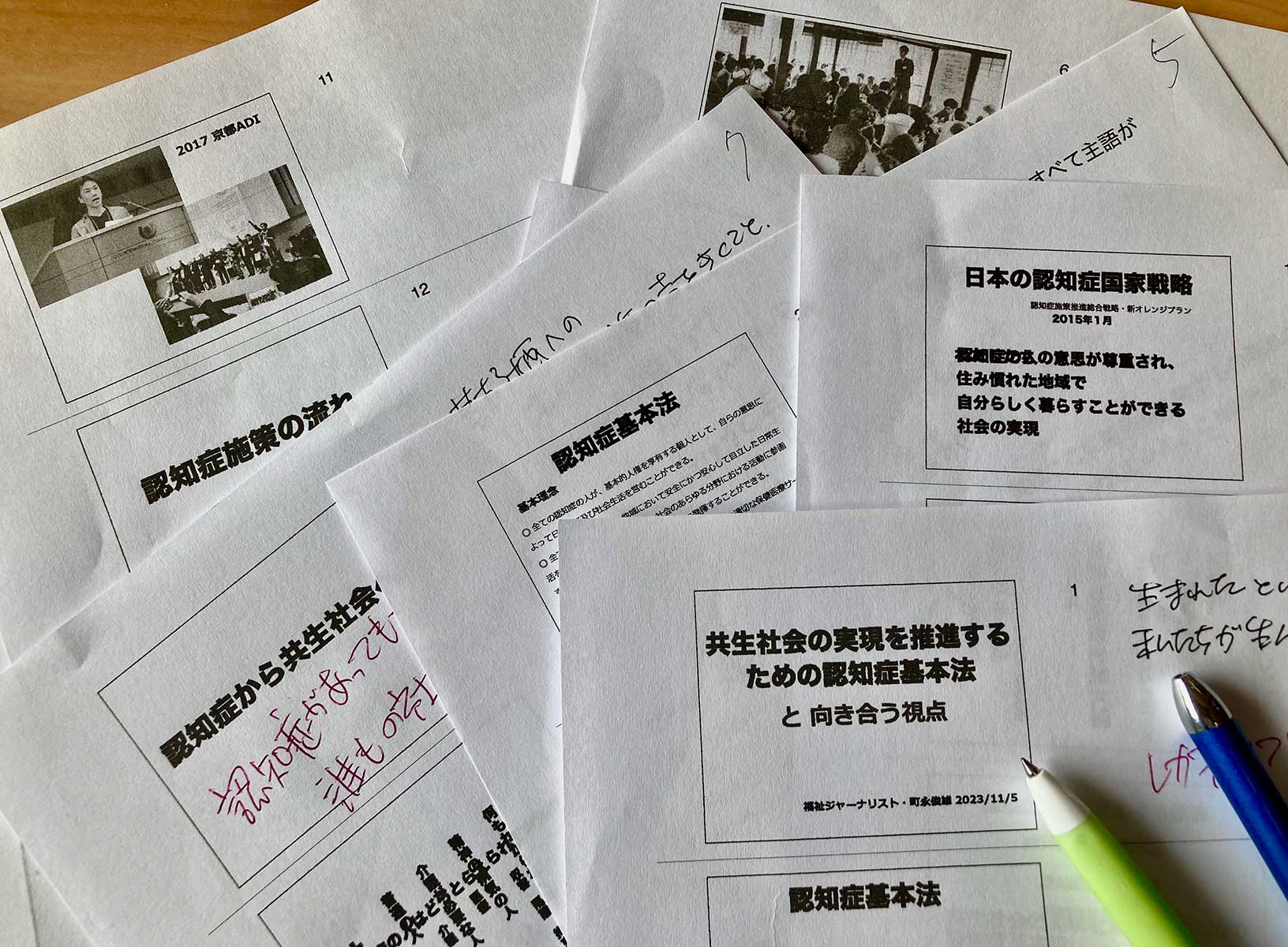

当事者発信は、もうひとつの流れを引き込みます。それは彼ら当事者と共に活動する広範な市民運動が起きたのです。2014年の日本認知症本人ワーキンググループの発足や、2017年の京都での国際アルツハイマー病協会国際会議(ADI)がその機運を後押ししました。

京都ADIでは、認知症当事者が開会のスピーチをし、その分科会では当事者だけでの話し合いがされ、会場には全国から専門職のみならず地域活動に取り組む人々が詰めかけました。

最後に壇上に世界の認知症当事者のリーダーたちも加わって拳を突き上げ、会場と一体となって気勢をあげたのです。

そして大きな流れが、認知症施策の流れです。

実は日本の認知症施策は世界の動きと連動して湧き上がったのです。

2013年にロンドンでG8、先進8カ国の認知症サミットが開かれ、主催国の当時のキャメロン首相がやたら力の入ったスピーチで、認知症をこのままにしたら国家財政は破綻すると喚くように言ったのも(そういう問題か、と聴いていたのを覚えています)、それなりの迫力はありました。世界は認知症と向き合ったのです。

翌2014年には東京でこのサミットの後継イベントの国際会議が開かれました。ここから一気に日本の認知症施策は変貌していきます。

東京での国際会議には、発足まもない日本認知症本人ワーキンググループなど、日本の認知症当事者が次々とこの認知症の国際会議に参加していきます。一昔前のこの国の認知症を取り囲む状況からは想像もできない風景が展開していったのです。丹野智文さんが初めて人前でスピーチしたのも、この国際会議でのことです。

そして、その翌年政府は、2015年に認知症国家戦略(認知症施策推進総合戦略)・新オレンジプランを打ち出します。ここには対策という言葉も患者という言葉も使われていません。

打ち出されたのが、「認知症高齢者にやさしい地域づくりにむけて」というその後の認知症フレンドリー社会だとか、まちづくりにつながる副題のもとに、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい 環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」としたのです。

こうした認知症施策と認知症の家族や本人の思いが合流したのが、2017年の京都でのADIでした。私も会期を通して参加したのですが、当事者発信へのあまりの熱気と高揚に、逆に終わった後の喪失感に誰もが落ち込むのではないかと心配したほどでした。

しかし、そうはなりませんでした。その後も各地で次々と認知症の当事者が発信するようになり、それは地域の再生、まちづくりのムーブメントとなって多くの人を巻き込みました。それは誰もの「自分の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける」とする方向性への共感があったのだろうと思います。

そして、時代が令和に切り替わった2019年、認知症国家戦略をさらに前進させるためとした認知症施策推進大綱案(認知症大綱)では、予防と共生を打ち出し、とりわけ予防については予防の数値目標が設けられたことから、予防重視であり現在の認知症の人の存在否定にもなりかねないという批判が当事者や家族の会、メディアの側から相次ぎました。

結局、予防と共生の語順を入れ替え「共生と予防」とすることで成立したという経緯があったのは記憶に新しいところです。

認知症大綱案へ各方面から批判の声が上がったのは、やはり、それまでの認知症をめぐる動向や当事者発信の一定度の成熟があの議論の高まりになったと言えるでしょう。あの時の政府は、そうした認知症に関わる市民の側の認知症観の変化を、ひょっとするとみくびっていたのかもしれません。

市民の側、本人たちの声を聞け。

そのような号令があったわけではないでしょうが、認知症基本法の作成プロセスには、実はこれまでの立法過程からすれば例外的なほどに丹念に当事者や家族、あるいは地域の取り組みの現場の声を聴き取って、認知症基本法案は作成されました。そしてそれは超党派の議員立法として全会一致で成立したのです。

2023年6月14日、共生社会の実現を推進するための認知症基本法成立。

それは、認知症の人々の長い涙の旅路を辿ってやっとここに至りました。と同時にここからがスタートなのです。

ここまでは前史にすぎません。

ここからが、私たちの次の世代、その次の世代に受け渡す私たちの未来の正史のはじまりです。

私はこの認知症基本法が生み出されるまでのものがたりを語りながら、秋の大空のような大きな時代の「必然」を感じるのです。

私たちが、認知症の当事者との話し合いの勉強会を始めたのは2012年でした。その前年2011年には、東日本大震災、原発事故が起きています。

そんな騒然とした時代の中、認知症の人々のワーキンググループが結成されたのです。

あの時代、震災後の無力感と呆然とたたずむしかなかったときに、認知症の人々は、自身の究極のつらさと困難から立ち上がり、顔を上げて歩み出そうとしたのです。

そうした人々がいる、無意識に私たちは、この人たちと共に生きることで、自分も生きていける、人間を取り戻すことができる、そんな直感を持てたのかもしれません。

そして認知症基本法の背後には、新型コロナの日々がありました。

つながるな、でかけるな、集まるな、窒息するようなあの日々の中で、認知症の人々はコロナの困難な時代を拓いてきたのです。

日本認知症本人ワーキンググループ代表の藤田和子さんはコロナの日々について、「あのとき立ち止まったら、状況はよけい悪くなる。私たちはそのことを知っていた。だから、コロナの中でも懸命に動き続けるしかなかった」と、そのように語っています。

そして今、私たちは「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」を手にしています。

今私たちは、大きな大きな時代の転換点に立っています。そこからどのように歩み出せるのか。

実は、ここから先がキモなのですが、残念、コラムの字数がつきました。

あとは後編で、じっくりと皆さんと共に、認知症基本法を読み解きたいと思います。ぜひ後編もお付き合いいただきたい。

つづく

|第262回 2023.11.9|