厚生労働省の「認知症を知り地域をつくるキャンペーン」の一環として行われている「認知症サポーターキャラバン」が養成している資格で、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者として活動している。活動に決まりはなく、自分の出来る範囲でやればいい。

認知症サポーターになるには、認知症サポーター養成講座を受講する。養成講座は、都道府県及び市町村の認知症対策窓口や高齢者支援を担当する課にて開催の受付を行っている。受講料は無料で、基本的には専用のテキストを使用し60~90分間を目安に講義を受ける。修了すると認知症サポーターの証としてオレンジリングが授与される。

認知症サポーター

にんちしょうさぽーたー

[ 認知症サポーター ] 関連記事一覧

-

認知症を超えて 〜社会を変えるのは誰か〜

認知症をめぐる変化の質量は、その起点をどこにするかによっても違うだろうが、とりわけここ20年は、質的にも大きな変化を見せている。

-

「認知症とともに生きるまち大賞」 〜新しい時代を拓く予感が聞こえる〜

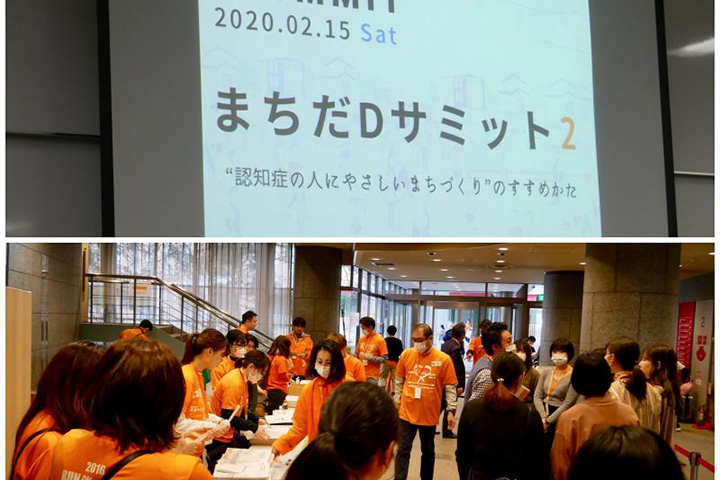

1月28日、有楽町の壮大な会議施設、国際フォーラムで、NHKとNHK厚生文化事業団主催の「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式とフォーラムが開かれた。

-

「認知症とともに生きるまち大賞・2023」受賞団体発表 〜この一年、まちには何が生まれ、何を変え、何をめざすのか〜

2023年、「認知症とともに生きるまち大賞」の受賞団体が決まった。新型コロナウイルスの日々をくぐり抜けての各地域の取り組みはどこか晴々とした気分が漂う。それはコロナという試練を経て、これからの時代を開く方向性が見えてきたところにあるのかもしれない。

-

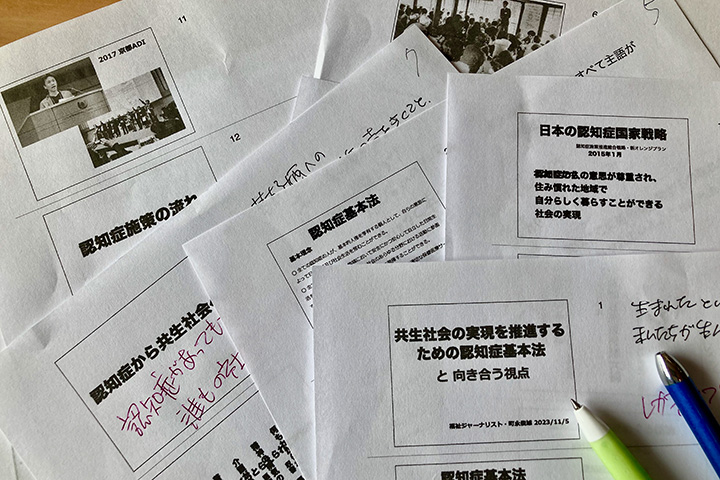

「認知症基本法」ものがたり 〜その前編:涙の旅路から新たな時代の扉を開くまで〜

認知症基本法は6月14日に成立しました。だからもう5ヶ月が経ったことになります。この法律ができた意味合いが大きいとされるのは一つは基本法であること、そしてもう一つには、法律タイトルに「共生社会の実現を推進するための」と云う惹句が付されていることです。

-

認知症基本法を語り合った 〜なにが変わるのかではなく、なにを変えるのか〜

認知症基本法の勉強会が開かれた。勉強会はいつも三鷹にある認知症のクリニックで開かれるが、そこの診療が終わる夜になってだから参加者もまたそれぞれの仕事を終えてから集まってくる。学びのコモンズといった小さな志の集結である。

-

認知症を語り合い 限りなく地域を拓く 〜岡山県津山市地域ミーティングにて〜

岡山県津山市で地域ミーティングを開いた。津山市は岡山県第3の規模の市で、津山城址のある城下町の佇まい、古くからの文化都市である。

-

秋田・地域ミーティングの奇跡 〜暮らしの中で語る「認知症とともに生きるまち」〜

秋田県の社会福祉会館で「地域ミーティング」を開いた。去年に続いて2回目である。コロナの日々の真っ最中だった去年、地域で何ができるか、まずはそこに住む人々の声を聴こう、去年開催した1回目は、そんな原点に立ち帰るような地域ミーティングで、大きな手応えがあった。

-

丹野智文「働く」を語る 〜認知症当事者勉強会の報告〜

1月21日に三鷹駅前コミュニティーセンターで、認知症当事者勉強会が開かれた。会場は、まさにコミュティ、地域のためのセンターで、ここでは男性の料理教室や子どもたちが参加するイベントやコーラスなどの練習に使われていて、私が勉強会に訪れたときにもボイス・トレーニングの講習などが開かれて参加者の女性陣がにぎやかに集まっていた。

-

2022「認知症とともに生きるまち大賞」一挙掲載

2022年の「認知症とともに生きるまち大賞」が決定した。コロナ禍の中、今年の応募団体はこれまでになく少なかった。今年の受賞は4団体だ。しかし、その応募内容を知るほどに、ここには「ともに生きる」社会への本質的な問い直しが込められている。地域とは何か。

-

八王子「eまちサミット」〜いのち育むまちづくりを見る〜

11月3日の文化の日、八王子で「懐かしい未来」を語り合うような、そんなイベントが開かれた。これまでの未来社会といえば、20世紀の科学主義の中、ロボットと空飛ぶ自動車と空中都市といった風に常に新奇なもの、まだ見ぬもので描かれた科学の想像図でしかなかった。

-

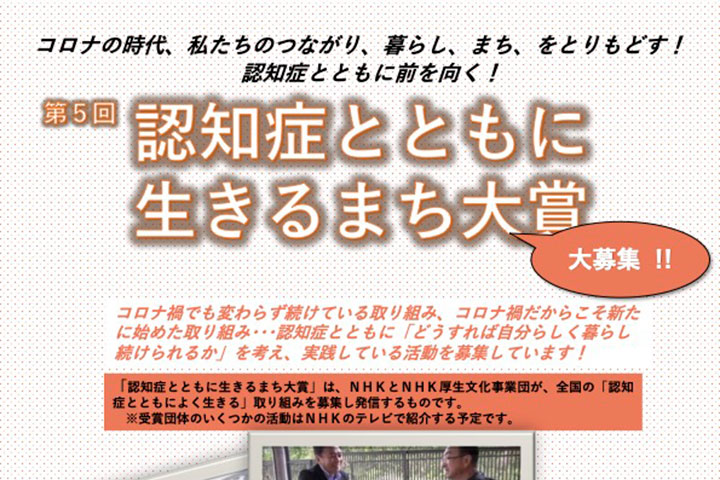

「認知症と共に生きるまち」とコモンズ

今年も第6回の「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まっている。このコロナの事態が始まった2020年には、果たしてどれだけの応募があるかと気を揉んできたが、確かに応募数は以前に比べれば減ってはいる。

-

パンテック おれんじカフェ 〜認知症の人・家族とともに〜

滝沢市にある岩手県立大学の地域連携棟に隣接し、学生や教員だけでなく地域の人々に人気のベーカリーカフェ「パンテック」。ここで2022年1月、「パンテックおれんじカフェ」が開催されました。

-

同窓会で 全国の「認知症とともに生きる町」の人たちが語り合う

同窓会を開いた。同窓会といってもオンランで、集まったのは、全国各地で認知症の人と共にまちづくりの取り組みをしている人々である。しょっぱなから、画面の向こうでちぎれんほどに手を振って、わあ、きゃあの雰囲気になるのは同窓会ならではだ。

-

「認知症とともに生きるまち大賞」は、つながる思いとつなげる意志との交差点

今年も「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まった。去年に続き新型コロナウイルスの日々の中の募集である。緊急事態が解除されたとはいえ、不要不急の自粛や密の回避の中で、どうしてまちづくりなどができようか、そんな声も聞こえてくる。

-

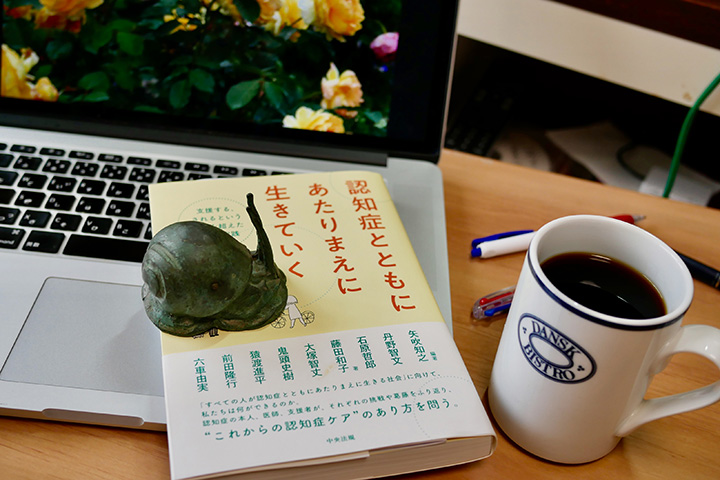

「認知症とともにあたりまえに生きていく」を読む

「認知症とともにあたりまえに生きていく」という最近出版された本を読んだ。認知症に関わる専門職たちが自身の実践を執筆し、それを編んだものだ。

-

一挙掲載!「2020 認知症とともに生きるまち大賞」

ことしも「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式と記念シンポジュームが開かれた。例年なら、受賞した全国の団体が集まり、表彰状を受け取る認知症当事者たちのとびきりの笑顔がはじけていたはずのイベントだ。

-

認知症と新型コロナウィルスの「現場」から語り合う

金沢で「認知症とともに生きるまち」と題してオンラインフォーラムを開く。このフォーラムの特色のひとつは、パネリストの誰もが、地域での「現場」を持っているということだろう。

-

NHK Eテレ「認知症とともに生きるまちを行く」を視て

NHK Eテレ「ハートネットTV」で「認知症とともに生きるまちを行く」の二本を視聴した。タイトルにあるように、全体のテーマは「認知症とともに生きる」だろう。

-

今年の「認知症とともに生きるまち大賞」は、何が違うのか

今年もまた「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まりました。この「大賞」も、その源流をたどれば今から16年前の2004年に、この大賞の前史が始まります。

-

ゆっくりと のんびりと 真理ちゃんと一緒に 〜若年性認知症夫婦の選択〜 Part 4

6年前に認知症と診断された中見川清秀さん(59)は病状が進行して、夜中に起きだして突然怒り出すといった興奮状態が1年ほど続きました。