▲10月5日、有楽町朝日ホールでのクリスティーン夫妻を迎えての「希望のリレーフォーラム」。7回目の来日のクリスティーンの話をどう聴いたのか。何を伝えようとしていたのか。それぞれの受け止めが時代を先に進ませる。

10月5日、東京の有楽町朝日ホールには、全国から認知症を生きる人やその家族、関わる人々が集まった。1時間前の開場から、ほぼホールは満員である。

ロビーや会場のあちこちで時ならぬ交流会が展開される。名刺交換する人、きゃあ、やあやあと互いの肩を叩き合う人、スマホで写真を取り合う人であふれた。

そのフォーラムは、クリスティーン・ブライデンとポールの7回目の来日を期して開催された。

フォーラムには藤田和子さんや丹野智文さんをはじめとして、全国から認知症希望大使の当事者が壇上に上がり、最後に「本人メッセージ」を発表すると壇上のそれぞれが声上げて手を突き上げて終了したのだった。

フォーラムの高揚の中心に、オーストラリアから来たひとりの女性が終始物静かな笑みをたたえながら座っていた。

クリスティーン・ブライデン、その人である。

クリスティーンは、オーストラリアの科学技術部門の元政府高官、46歳でアルツハイマーと診断された。以来、自己の存在を自身に問いかけるようにして、彼女は一人で「認知症世界」の荒野を当事者性の知性と力で切り拓いてきた。

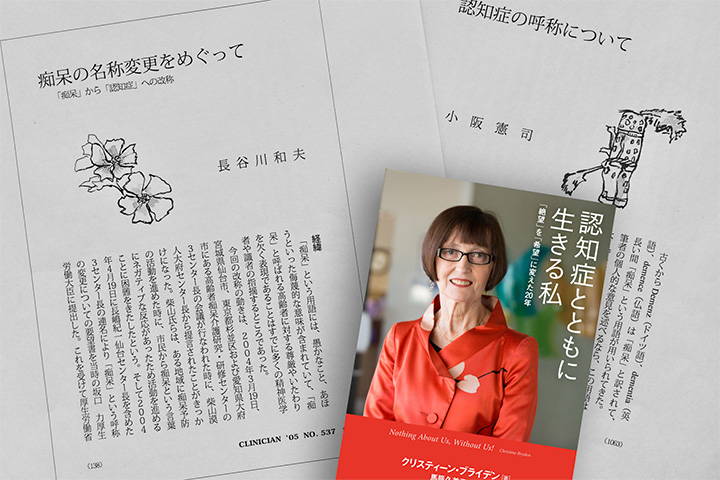

クリスティーンの初来日での講演は、今から20年前の2003年である。痴呆が認知症と呼称変更されるのが2004年だったから、当時の痴呆環境からすれば、まさに認知症本人の彼女の講演は「衝撃」だった。

しかし、彼女の初来日をまるで「黒船来航」的な捉え方とするのは正確ではない。そこにはクリスティーンの存在に呼応するような当時のケアや認知症医療に関わる一群の人々の問題意識があったことに心を置いておく必要がある。

これは一部の関係者にはよく知られているエピソードなのだが、実はクリスティーンの初来日には、奇跡のようなひとりの看護師との出会いがあった。

その看護師とは、当時島根県出雲市の重度認知症デイケア施設「小山のおうち」で本人主体の認知症ケアに取り組んでいた石橋典子さんだった。

認知症ケアの模索を重ねていた石橋典子さんは、2001年のニュージーランドの国際アルツハイマー病協会国際会議(ADI)に参加して、そこでクリスティーンの講演にたまたま接した。石橋さんは、彼女が何者であるかも英語もわからないまま、その講演のスライドを見つめているうちに、この人の言っていることは、自分の考えていることと全く同じだと感じ取った。

会場で彼女の著作を購入し帰国すると早速、懇意のNHKディレクターの川村雄次さんに「素晴らしい人に会った」と、その本を見せたところ、本の見返しを読んだ川村ディレクターから「石橋さん、この人認知症の本人ですよ」と言われて二度びっくりしたという。

そこからが石橋典子さんのすごいところで、早速各関係者の間を奔走して、クリスティーン招聘の市民グループを組織し、そうして2003年のクリスティーンの来日が実現したのだ。ウソみたいな本当の話である。

彼女の来日がなぜ今日の当事者活動につながっていったのか。

それは実は聴く側にすでに、内圧的な問題意識があったことを忘れてはならない。

当時、最も前向きに認知症の医療やケアに取り組んできた先駆的な人々にとっては、クリスティーンを「聴くこと」は、それまでの実践で感じていた自分たちの課題や閉塞のありかを的確に示されたという感覚を共有した。

そうした人々は、これまでの模索を確信に進ませ、認知症の本人の側に視点を移していった。

クリスティーンの来日は、この国の医療とケアに関わる人々の蒙を啓く(ひらく)役割を果たしたわけではない。それぞれの内在する気づきを確信に変化させたのである。

その気づきは、認知症への新たなアプローチにつながった。

認知症の人の側に立つということは、自身の医療やケアの実践を根本から組み直すということだ。認知症の人の視点に立てば、認知症をとりまく光景は全く違って映る。

そうしたクリスティーン体験、クリスティーンを「聴いた」人々の広がりが、認知症当事者勉強会の発足になり、そして「当事者」を世に押し出していったのである。

その間、クリスティーンは何度も来日しては、「認知症と共に生きる「専門家」である私たちの声を聴いてほしい」と訴えた。

それから20年、彼女は日本各地で講演をしながら、この国に当事者が立ち現れ、発信し、つながり合い、ワーキンググループの発足に至る一連の動きを、いわば目撃していたのである。その動きを見据えていたから、2017年の京都ADIでクリスティーンは、丹野智文さんたち当事者に「バトンを渡す」と呼びかけたのだ。

10月5日の東京有楽町朝日ホールでのクリスティーン・ブライデンの講演は、これまでの自分の「ジェットコースターのような旅路」の28年間を振り返りたどり、認知症を生きる自分の環境と自分の内面を響き合わせるようにして語りついだ。

彼女は、不思議な色彩のメタファーをさまざまに駆使して、自分のつらさと困難を語る。

たとえば、今日が何曜で、何をするのかがわからない。そのストレスの状態をこんなふうに語るのだ。

「ふと思い浮かんだことは、まるで妖精の粉のように、くもの巣が張ったように、脳の中に吸い込まれ、消えていってしまう」

クリスティーンは、絨毯の図柄に身動きできなくなってしまう認識の混乱を「ぐらぐらした世界」と語り、何かを話そうとしても、「ふわふわした想いが頭の中でつっかえてしまう」と、コミュニケーションの壁を語り、また、記憶とは自分の人生の物語そのものであるとする彼女は、その記憶が曖昧で自分の物語を失った自分を、「私は出来事の海に漂うだけ」と嘆く。そのようにして彼女の暮らしの中のエピソードの数々を自分の心の中に起きていることとして語っていく。

そのリアルな彼女の表現、豊かな言語感覚は彼女ならではのものだ。同時に、こうした話をまとめることが自分にとっていかに大変な脳内作業であることもわかってほしいと訴える。

クリスティーンの旅路をたどる講演は、潜航するように自分の経験の深部を探っていくが、やがてそこから交差するようにして浮かび上がる存在がある。

ポールの存在である。

「なにかを壊してしまったら、ポールが片付けてくれる」

「ポールが手をつないでくれるので、周りには普通に見える」

こうした日常の風景から語り始め、その語りはやがて、ポールの存在を自分の人生の物語の現在につなげていく。

「夕方になるとポールが今日の出来事を思い出せるように、ヒントをくれる」

「ポールが記憶の断片を拾い集めてくれることで、再び私の人生の物語になっていく。ポールは、私の人生を生み出してくれるイネブラー」

そして彼女の講演のスライドにはポールの写真が映し出され、クリスティーンは宣言するようにこう示す。

「私は生き抜いていく イネブラーとともに」

I SURVIVE WITH MY ENABLER

ここでのイネブラーとはどんなことなのだろう。

このイネブラー(enabler)は、英語の enale 、「〜できるようにする 」からきている。心理療法などの分野では、本人に自覚がないまま、依存症の人の依存を手助けしてしまう人のことを指す用語だが、一方でポジティブに「支え手」の意味でも使われる。

そして今回の彼女の講演では、イネブラーとしてのポールを重ねるようにして語った。

なぜイネブラーなのだろう。

私は、来日するクリスティーンとポールに会うたびに、ポールの存在にとても惹かれる。

クリスティーンは認知症と診断されて4年後にポールと再婚する。

ポール・ブライデンは、いつも同じ壇上のクリスティーンを見守り、隣に座り笑みをたたえ、控え目ながら、彼がいるからクリスティーンがいることの実相を、その存在自体で雄弁に語っているかのようだった。

「イネブラーのポールとともに私は生き抜いていく」と、なぜ彼女は物静かに、そしてどこか宣言するように語ったのだろう。

イネブラーの言葉自体は多義性を持つからこの語句の解釈はさておき、クリスティーン自身は、このイネブラーに、「できるように助けてくれる人」としてのポールを語っている。それはまた、診断されて28年を重ねたクリスティーンの「生きることを支える」と重なってこないだろうか。

クリスティーン・ブライデンは、ポールに託してこの社会にひそやかにメタ・メッセージを送ったのだ。

この社会は、ポールのように偉丈夫ながらやさしげな笑みをたたえるイネブラーの社会になってほしい。ポールの存在はこの社会のありようの具現ではないか。

クリスティーンの28年の旅路は、あくまでも個としての自分の想いのありかを深くたどり、そこから「人間」の存在を浮き上がらせ、さらには社会への普遍をイネブラーを語ることで、わたしたちに指し示したのだ。「私が私であるために」なにが必要か、と。

私にはそう思えてならない。

講演を終えたクリスティーンが舞台袖に退場し、続くポールは、ふと会場を振り向き小さく微笑んだ。

|第260回 2023.10.18|