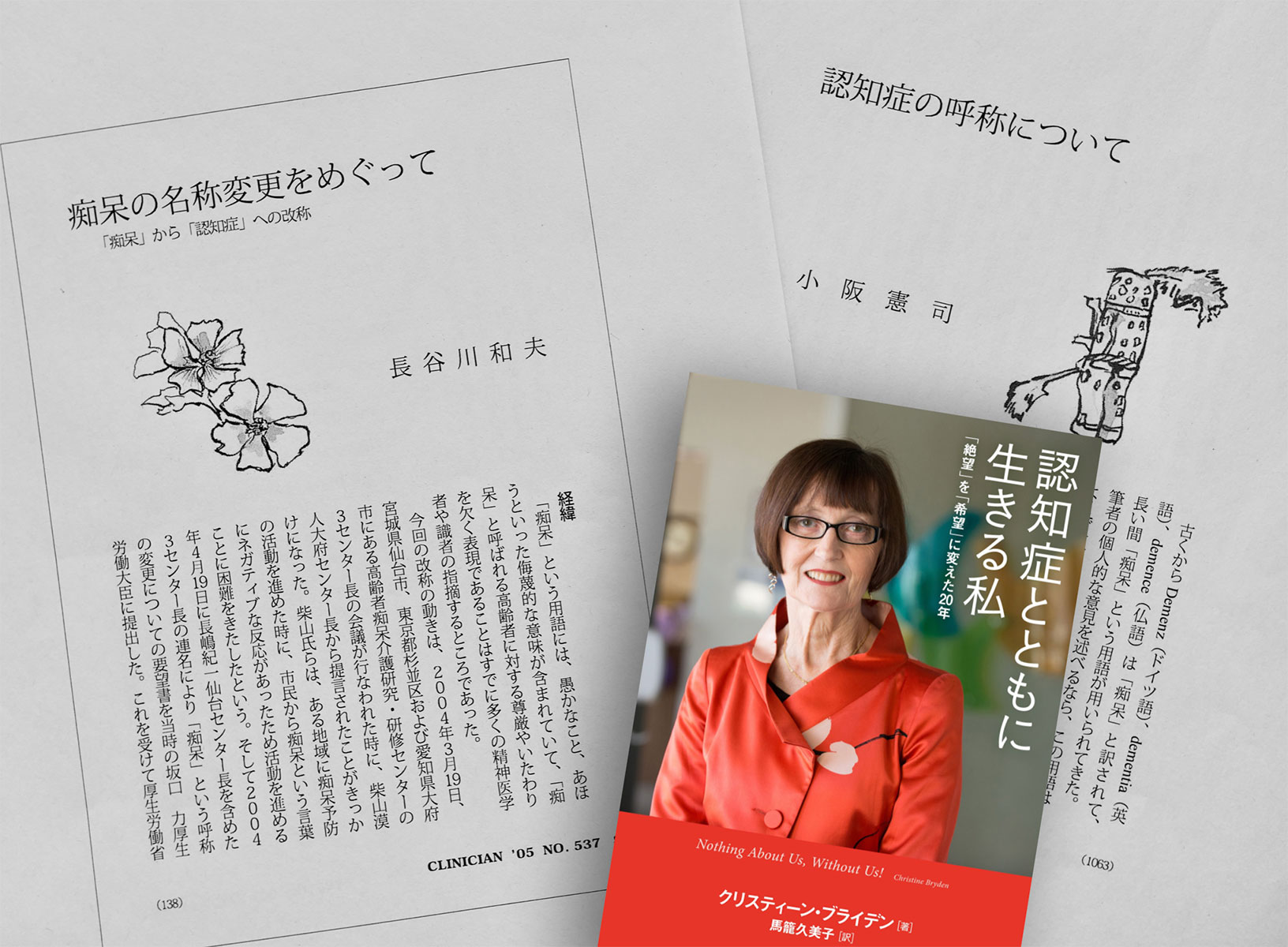

▲認知症をめぐる言葉は時代から生まれ、時代を創っていく。認知症当事者、クリスティーン・ブライデンの講演集のこの本は、2017年に「認知症とともに生きる私」というタイトルで出された。新しい時代を拓く意志に満ちた斬新な言葉。

最近、「認知症のある人」という書き方をすることがある。

もちろん、「認知症の人」と記すことも多い。どちらかに決めているわけではない。

あるイベントで、認知症の人と家族の会代表の鈴木森夫さんとご一緒した時に、このところの認知症観の変遷だとか、相変わらずの状況だとかの世間話を交わした折に、鈴木さんが「認知症のある人という呼称にもしたいと思うのだが、家族の会の名称ではどうも長くなってしまってねえ」といつもながらの穏やかな笑みの中でおっしゃった。

「そうなんですよねえ、どうもなんとなくうまく収まらないというか、わざとらしいような気もしてしまうのですよ」と私。

その時はそれで終わったのだが、私はなんとなく「ふーん、鈴木さんも同じようなことを考えているのだな」と思ったりした。

ところが、不思議なこともあるもので、認知症をめぐる「気」が共振したのか、このイベントの基調講演をした北里大学病院の大石智医師は、講演の中ではもっぱら「認知症のある人」という言葉を使っていた。

それは大石さんの自身の認知症医療を検証するといった誠実な姿勢とあいまって、とてもすっきりと私の胸に響いたのである。

そうか、これは要するに人格の問題なのか、と感じたりもしたのだが、私のくすんだ人格を磨くためにも、この「認知症のある人」を立ち止まって考えてみる。

私が「認知症のある人」とする語法をあらためて意識したのは、看護師であり、「暮らしの保健室」室長で、また、がん患者のための場としての「東京マギーズ」共同代表でもある秋山正子さんと対談した時のことだ。

秋山正子さんは、「がんの人」とは言わないようにしているという。

「だって、「がんの人」という人はいないのよ」

がん患者は、濃厚な医療が必要とされる。だからがん患者の側面はあっても、しかし、ケア、看護のまなざしはあくまでも「人」なのである。

「だから、私は暮らしの場に戻ってきたがん患者さんたちのことは、「がんのある人」あるいはね、「がんと生きる人」って言うの」

秋山さんは、マギーズの陽射しにあふれる庭を見ながらそうおっしゃるのである。

その柔らかな銀髪まじりの秋山さんの口調の「がんのある人」の響きはとてもやさしい。

その時の印象を以前、以下のように記したことがある。

「マギーズ東京センター長の秋山正子さんは、がん患者、家族の思いにひたすら耳を傾けてきた。多分、つらい話、悲しい思い、厳しい現実の数々を耳にしてきたはずだ。でも秋山さんの話はいつも柔らかい。この人が「大丈夫よ」という時、その背後の庭や空や雲も微笑むようである。

社会の一角の声をあげられない人々に寄り添うということは、どこか理屈や制度や理論を超えて、こうした人格の全体性で包み込んでいくような力が必要なのだろう。

時代の変革期には、そうした人格が必ず登場する」

さらに思えば、私の「認知症のある人」のルーツは、さかのぼること2006年の国連の障害者権利条約の締結を受け、そのための社会や法整備を障害者本人と共に議論する障害者制度改革推進会議の発足の頃にある。

私の属するメディアでも盛んに障害者をテーマに取り上げた。

その折に、「障害者」と言う呼称でいいのかがスタッフ間で議論になった。番組の映像には、障害者の暮らしや思いが描かれるのである。それをいつも「障害者」とすることには違和感を持たざるを得なかった。そこで出たのが「障害のある人」だった。

その時私はあえて「障害を持つ人」と呼びたいとした。

実は障害者権利条約には、障害の定義というのはない。前文には「障害を発展する概念」とし、障害を医学モデルではなく、社会モデルとして社会の側の責務と環境によってかわりうるものとしているからだ。

私は、障害者にとっては、障害とは自分の属性として「ある」のではなく、健常優位とする社会の側から「持たされている」のが障害ではないのか。とすれば、主体的に障害を引き受け、社会の側に「持たされている」ことを問い続ける人々として、より能動的な「障害を持つ人」としたい。そんな議論をした。

あの頃の時代の気負いもあっての、私の「障害を持つ人」としたいとする思いは、結果的にはあまり定着はしなかった。あの頃盛んに言われたのは、障害の「害」のネガティブな語感への反発だった。「障がい」「障碍」と言った言い換えが提案されたのもこの頃だった。

ただ、これもまた障害者当事者団体からは、単なる言い換えで免責されるものではないという声も出て、当面「障害」表記が基本で、本人や団体が「障がい」を選択する場合にはそれを使用することとした。

語感への違和感から呼称を変え、そのことが大きく時代を動かしたのが、「痴呆」から「認知症」への変更である。

知られているように「痴呆」には侮蔑の意味合いがあるとして、この名称の変更を求めたのは、2004年に当時全国に3つのセンターがあった高齢者痴呆介護研究・研修センター(現・認知症介護研究・研修センター)からの提言だった。介護の現場からの声ということが大きかった。

これを受けて厚労省が検討会を設置。厚労省は、痴呆は国民の日常生活に広く影響を及ぼすものであるとし、専門家だけでなく広く国民の声を反映させることを求めた。

だから、第一回の検討会にはカリスマ介護福祉士の和田行男さん、第二回検討会には、呆け老人をかかえる家族の会代表の高見国生さん、看護研究の中島紀恵子さんたちが顔をそろえ、のちには小澤勲さんの意見も求められている。

私はこの時代、厚労省がよく頑張ったと思う。この時ひそやかに、単なる名称変更を超えて、疾病の視点から「人」への視点転換が埋め込まれたのである。

病名の呼称変更については、先立つ2002年に「精神分裂病」を「統合失調症」に変更した先例があったが、この検討の主導は専門家集団である精神神経学会で、10年以上かけての変更だった。

対して、痴呆から認知症へは、専門家間の検討ではなく有識者が招集され、わずか一年で「認知症」が決定されている。

だから専門家の中にはあまりに拙速な変更だと捉えた向きも少なくなかった。

実際、第3回検討会での老年精神医学会のアンケート調査では、会員の8割から9割が、痴呆で変更の必要なし、と答えている。

最後まで残った名称の候補は、認知障害を良いとするのが22.6%、認知症が18.4%、記憶障害が13.6%だった。

最後の逆転に何があったのかわからないが、後になって長谷川和夫さんに聞くとニヤリと、「障害」はつけたくなかったんだ、そのように答えてくれたことがある。

かくして2004年12月の検討会で認知症の呼称が決定した。

痴呆が認知症になって18年。

認知症は新しい時代の扉を開いたのだろうか。確かに認知症に優しい社会と施策に謳われ、認知症と共に生きるという共生理念が合言葉になり、そして認知症の当事者発信が当たり前になっている。

仙台では丹野智文さんたち当事者が、リカバリーカレッジを開いている。

そこで、初めてリカバリーカレッジに参加した認知症のある人が、「ぜひ、これを言いたい」と発言した。

「教えて欲しい。「認知症」と誰が決めたのか。診断されて、なぜ自分は「認知症の人」となってしまったのか。別の人間とされたみたいだ。

以前だったら、お年寄りがボケちゃったねと言われても、その人はその人に変わりはなかったのに・・」

そのように、その人は問いかけた。

「呆け」とは、その共同体の成員であることを前提とした、親しみやいたわりやつながりの中での言葉だった。

「認知症」の呼称はそれらを振り落とし「病名」にとどまり、私たちはまだそこに人間という存在を指し示す意味合いを育てていないのではないか。

ひとりの認知症のある人は、そう指摘したのだ。

かつての「呆け老人をかかえる家族の会」は、痴呆から認知症に呼称変更されてもしばらくは「呆け老人」のままだった。

当時の代表だった高見国生さんは、「呆け老人」のインパクトを失いたくなかった、社会への問いかけが込められているんだと語り、現在の「認知症の人と家族の会」にしたのは、認知症への変更から2年経った2006年だった。彼らしいガンコな信念であったろう。

いうまでもないことだが、ここでの認知症の呼称に関わることは、どれが正しくて、どれが間違っているのか、といったことではいささかもない。

「認知症の人」「認知症のある人」、共に英語にすれば「person with dementia」である。

日本語の構造上の特質として、まず属性を示す形容句があって、そこに名詞がぶら下がる。

だから、「認知症の人」は、認知症に規定されるところの人、という形を取らざるを得ない。

「認知症の人」は、「認知症」と「人」が直結しすぎる。本当はまず、「person」が最初に来てほしいのである。

私は「person with dementia」という異国の文字を目にする時、そこに「ヒト、認知症と共に生きるものとして」という物語が響いているようで、いつもその感覚を羨ましく思ったりする。

「認知症のある人」は、確かに欧文脈のぎごちなさがあって座りが悪い。

だからこそ私は、「認知症のある、」と、そこで座り直すようにしてひと息ついて、そこに認知症の歴史や現実、物語の地平を拓く瞬間を置き、それから、「人」へと小さな思いを込めてつなげている。「認知症のある、人」

「認知症のある人」は、どちらかというと語るより文章の中で使うことが多い。

その時の私は、どこかで社会という舞台上のその人に、懸命にスポットライトを当てようとしている不器用な照明係のような気分であるのかもしれない。