「公益社団法人認知症の人と家族の会」は、認知症の人を介護する家族がつらさを共有し、励まし合い、助け合うため、1980年に前身の「呆け老人をかかえる家族の会」結成された。現在は全国47都道府県に支部がある。会には介護家族、認知症の本人はもちろん、誰でも入会でき、2014年度の会員数は1万1千人。各地で介護家族が集まり、介護の相談、情報交換、勉強会などを行っている。

認知症の人と家族の会

にんちしょうのひととかぞくのかい

[ 認知症の人と家族の会 ] 関連記事一覧

-

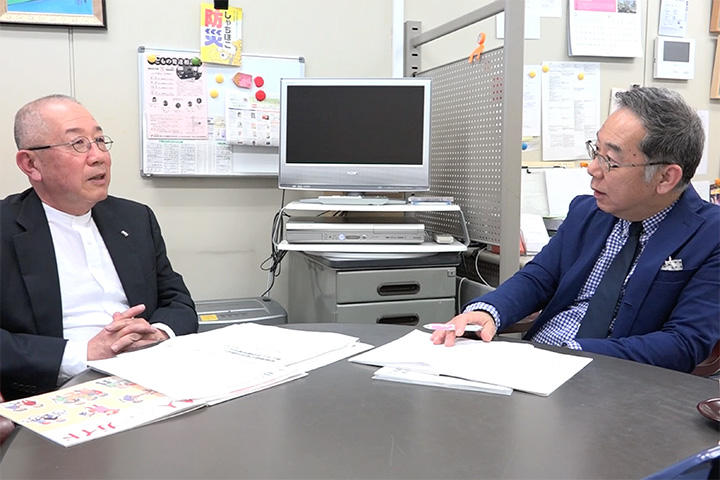

生まれも育ちも福祉‼︎〜認知症の人と家族の会 鈴木森夫新代表に聞く

2017年6月に公益社団法人「認知症の人と家族の会」(本部・京都市)の新代表に就任した鈴木森夫さんに、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんがお話を伺いました。

-

認知症の人と家族の会「全国研究集会・福井」リポート

10月28日、福井で認知症の人と家族の会の「全国研究集会」が開かれた。全国から約1600人という空前の参加者と規模の全研集会だった。

-

認知症の人とともに生きる家族たち vol.1

2023年11月4日、仙台市シルバーセンターで認知症の人と家族の会・宮城県支部主催の「2023世界アルツハイマーデー記念講演会」がおこなわれました。

-

長寿の未来フォーラム 井門ゆかり先生による認知症の基礎知識

2022年3月6日、長寿の未来フォーラム「家族と暮らす〜認知症を“ともに”生きる社会へ〜」が開催され、オンラインで配信されました。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

-

「認知症バリアフリー社会」を創る視点

今年は「認知症バリアフリー社会」へとなるのだろうか。去年4月に厚労省で、ご当地アイドルグループまで動員して、経済界、産業界あげて100近くの関係団体と共に賑やかに認知症官民協議会が設立された。

-

認知症ケアの来た道 「第1回 高見国生さん」

「認知症の人と家族の会」代表理事の高見国生さんは、認知症の養母を介護した経験を生かし、家族を支える活動を続けてきました。

3回にわたって話を聞きます。 -

認知症ケアの来た道 「第2回 石橋典子さん」

認知症になった人を支え、ともに生きていくケアを実践してきた人々を紹介する「認知症ケアの来た道」。

シリーズ2回目は、島根県出雲市にあるデイケア施設で認知症の人にかかわってきた石橋典子さんです。 -

フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

2019年3月3日、ホテル熊本テルサで「フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。

-

とことん語ろう認知症〜本人、家族、地域の本音トーク全開!〜

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。

-

早川一光 認知症へのまなざし

12月15日、京都の立命館大学朱雀キャンパスで、全国から続々と人が集まって、ただひとりの医療者について、朝10時から夕刻5時まで語り継いだ。

-

「認知症社会」の源流

「認知症にやさしいまち大賞」をご存知だろうか。NHK厚生文化事業団が、去年から主催している表彰なのだが、実はこれは現在のこの社会の認知症の流れに大きな意味を持つ。

-

今、改めて介護家族を考える

この国の認知症をめぐる環境、状況というものを創り上げてきたのは誰か。それは、認知症の人を介護する「家族」だった。1980年に京都で「呆け老人をかかえる家族の会」が生まれる。当時、認知症は「痴呆」であり「呆け」と言われていた。

-

認知症とともに「よく生きる」と「よく死ぬ」こと

この国の超高齢社会というのは、とりもなおさず認知症社会であり、また別の側面で言えば年間130万人が亡くなる「多死社会」である。将来推計ではさらに増え続け、子供人口の減少も続くとするなら、年ごとに大都市の人口がそっくり消滅していく時代である。

-

認知症2017、この一年

今年もあとわずか。認知症をめぐるこの一年を振り返ってみたい。といっても認知症はすでに個別の課題から抜け出して社会全体とシンクロしてきている。となると認知症を語ることはこの社会を語るようなもので私の手に余る。

-

「認知症の人基本法」へ

認知症の政策展開が急ピッチである。12月1日に公明党は認知症施策に関する提言を首相官邸で菅義偉官房長官に申し入れた。タイトルには「総合的な認知症施策の推進に向けた提言・認知症の当事者、家族に寄り添うために」とある。

-

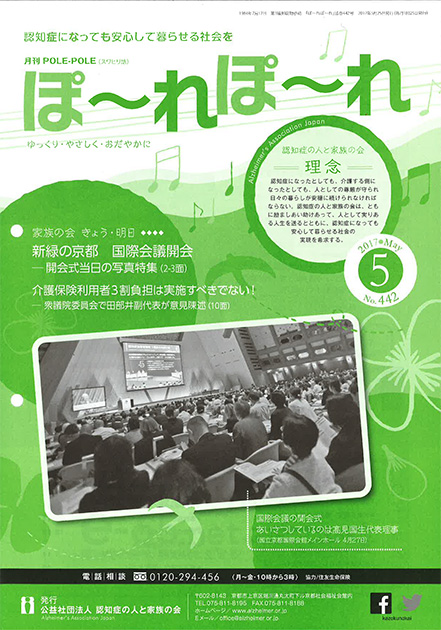

2017年5月号(442号)

-

「認知症にやさしい社会」、日本は世界一!?

日本は「認知症にやさしい社会」、世界一なのだそうだ。「だそうだ」なんて言う言い回しにいささか複雑な受け止めがある。エッ、ホントかよ。まだまだ課題山積のはずだぞ。と言った感じか。

-

2017年4月号(441号)

-

2017年3月号(440号)