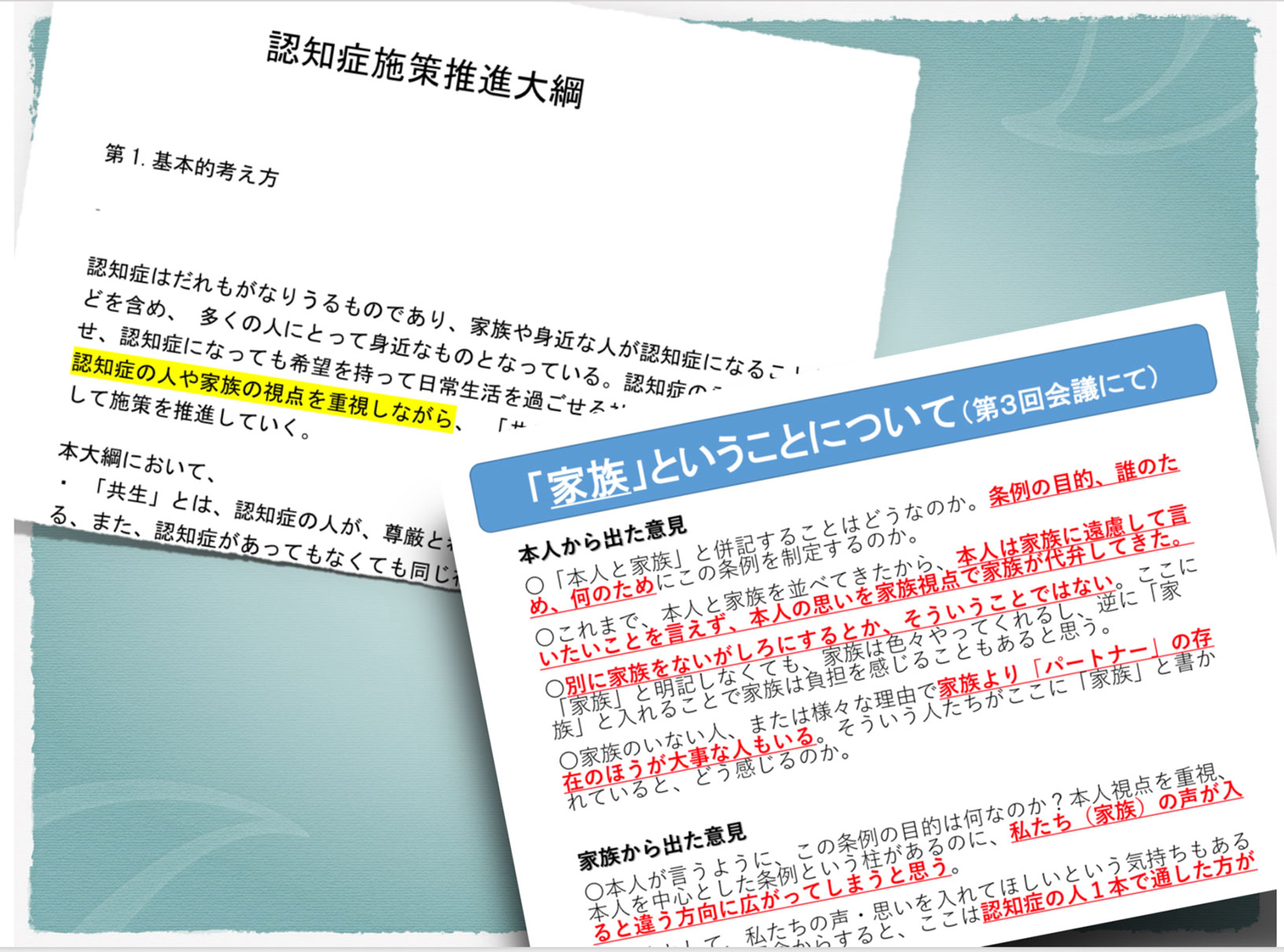

▲ いつも「認知症の人と家族」とセットで語られるが、これは妥当なのだろうか。家族と認知症の人は、暮らしの中でいちばん近くにいて、いちばん遠くの立場にもなることがある。が、家族が変われば、実は、この認知症の社会は大きく変わる。そんな力があるはずだ。今、家族をどう考えるか。上段は、認知症大綱の「認知症の人と家族の視点」という併記。右は、和歌山県御坊市の認知症の条例作成プロセスの一コマ。認知症の人単独の主語で記された条例である。

「認知症の人と家族」は、ほとんどいつもセットで語られる。

どうしてなのだろう。家族なんだからか。認知症の当事者発信が盛んになる中で、家族の存在だって忘れていませんよ、ということなのだろうか。

今の「認知症との共生」を打ち出した新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)にも、議論を呼んだ認知症大綱にも、そして認知症基本法案にも、すべて「認知症の人と家族の視点の重視」と併記されている。セット販売である。

認知症の人の視点と家族の視点も、立場も、違うはずである。それをひとくくりで「重視」されても認知症の人も家族も、施策者も社会も、医療もケアも困るのではないか。

認知症の人と、家族は、いい加減切り離して語ったほうがいい。

出雲のエスポワールいずもクリニックの高橋幸男氏は、1993年と四半世紀以上以前に重度認知症の人のデイケア「小山のおうち」を開設し、当事者の声を中心に据えたケアを先駆的に展開してきた。

その経験から、高橋氏は、認知症の人のBPSDのほとんどは、周囲の対応が引き起こすもので、特に家族の存在が大きいという。

家族が風邪をひいた場合なら、「忙しすぎたからゆっくりと静養を」と受け入れる言葉がまず発せられる。それが認知症と診断されたとたんに、「しっかりと」と励まし、その言葉がやがて注意と叱責の言葉となっていく。それは家族の側からの、「私はこの事態を受け入れない」という宣言である。

診断された側に立てば、認知症以上に、身近な家族が追い立て追い詰める側にいきなり変貌する。認知症の人はまず家族から、今の自分ではいけないのだと通告される。

「いいよいいよ、そのままでゆっくりすればいい」と、風邪の時のように、認知症を受け入れる言葉の家族はまずいない、と高橋氏は指摘する。

一番大切な初期に一番身近な家族の対応の変化に、認知症の本人は不安と混乱の中に落ち込む。家族の愛情とやさしさが、さらに本人を孤立させ追い詰めていく。この家族の対応が、認知症の人のBPSDにつながっていくと高橋幸男医師は言い続けてきた。

もうひとり、仙台の丹野智文氏は、最も積極果敢に「家族」を語る認知症当事者である。

彼は全国各地を講演などで回って、やはり家族の対応が認知症の人をつらくさせているのを実感すると言う。

家族が連れてきた認知症の当事者と話そうとすると、その前に家族が「この人はもう何も話せませんから」と制止する。しかし、家族に離れてもらって本人に語りかければ、時間はかかってもほとんどの人が話し始めると、丹野氏は報告する。

丹野氏が当事者発信として語り始めた頃、その内容は家族や支援する人に衝撃を与えた。

「家族や支援する人は、認知症の人の世話をいつもかいがいしく先回りする。それがやさしさだとするが、それは認知症の人を何もできない人にしてしまうことだ」

よく見られる光景だが、認知症の会合に認知症の夫と夫婦で来て語るとき、たいてい妻が涙ぐむ。聴く側が身につまされる。愛情の深さに感動する。

しかし、そこには妻の認知症への拒否感があり、聴く夫の側にしてみれば、ただ申し訳ないと言う感情をその度に掻き立てられる。妻の涙。実は双方のつらさの増幅装置でしかない。泣くな。感動するな。

家族は、愛情ややさしさ、思いやりの残酷に気づかない。涙は、そこに張り付く「認知症を受け入れない自分」に気づかせない。

家族の側からすれば、「認知症の人もつらいだろうが、家族だって大変なのだ」と言う声が上がる。この声はありえない、と私は思う。双方のつらさの均等をもって、相殺できるはずもない。それぞれのつらさは全く別物だ。

もう家族幻想から解放される時だ。

かつて、家族はその内に赤子や高齢者という社会的弱者を包摂する最小単位の共生の場だった。そうした家族が連なって地域社会が成立した。だが、まことに胸痛む現実だが、それはすでに幻想だ。そのような家族は消滅した。私たちが消滅させたのだ。経済社会適合モデルとしての核家族の選択をしたのは私たちだ。

すでに、夫婦に子供二人の「標準世帯」は日本の総世帯数の5%にも満たない(大和総研)。「家族」という標準世帯は解体し、代わって未婚世帯、老々世帯、単独高齢者、単独の認知症高齢者が多数の時代に、いつまで「認知症の人と家族」をひとつとして語れるのか。

もう無理だ。いつまで社会保障の不全を、絆の美名に隠して家族に押し付けるのか、いつまで家族幻想の呪縛に気づかないでいられるのか。

家族を思う時、誰もが想い溢れる。家族のはぐくみと慈しみの記憶。しかし、認知症の診断はそれを反転させ、家族が、支配と権利侵害の場となる。

誰もが対等な真の共生社会を鋭く求めた脳性マヒの人々の「青い芝の会」の横塚晃一の発言集「母よ!殺すな」にはこうある。

「脳性マヒのありのままの存在を主張することが我々「青い芝」の運動である以上、必然的に親からの解放を求めなければならない。泣きながらでも親不孝を詫びながらでも、親の偏愛をけっ飛ばさなければならないのが我々の宿命である」

家族は変わらなければならない。

自分のことを介護家族です、と紹介する家族がほとんどだが、まずは「介護家族」という自己規定を外し、家族であるより、自分の人生の主人公であろうとする意識に向かう時だ。

家族自身が、認知症の人からの気づきと学びが必要だ。

家族の中で向き合えば、圧倒的に家族の側に権力が潜在している。密室の家族の中でなく、家族も認知症の本人もそれぞれが、ひろびろと地域に拓かれていくしかない。家族がまず認知症を受け入れる存在になれば、実は、その家族の姿がいちばんの「認知症とともに生きる社会」の推進力になるだろう。

和歌山県御坊市ではこの春、「認知症の人とともに築く総活躍のまち条例」を制定した。

この条例はすべて、「認知症の人」単独で貫かれている。

当事者との話し合いを重ねる中で、「認知症の人と家族」の併記に疑義が出た。それまでいつも家族の声で代弁されてきたのではないか。「家族」を入れることでかえって家族に負担を強いることにならないか。

こうした声に、賛意を示したのが家族たちだった。自分たちの思いもあるが、認知症の本人のための条例であれば、家族を入れない方が明快である、と。家族もまた変わる時だ。

丹野氏は、認知症の人が笑顔で暮らすことは、何より家族もまた笑顔にする、と語る。

家族は多様だ。一律に家族のありかたを論じるのは難しい。しかし大切な家族の愛情を、「こんなに思っているのにどうしてわからないの」と、認知症の本人にぶつけるのではなく、社会の側にぶつけてともに考えようではないか。認知症を受け入れる共生の社会のために。

この稿をすすめながら、ふと思う。私は、家族を責めているのだろうか。

私もまた小さくおぼつかない家族を持ち、子供たちが巣立った後の配偶者との人生の残照を歩んでいる。その配偶者とのかけがえのない日々のためにも、私なりの精一杯の「家族支援」として、この稿を記した。