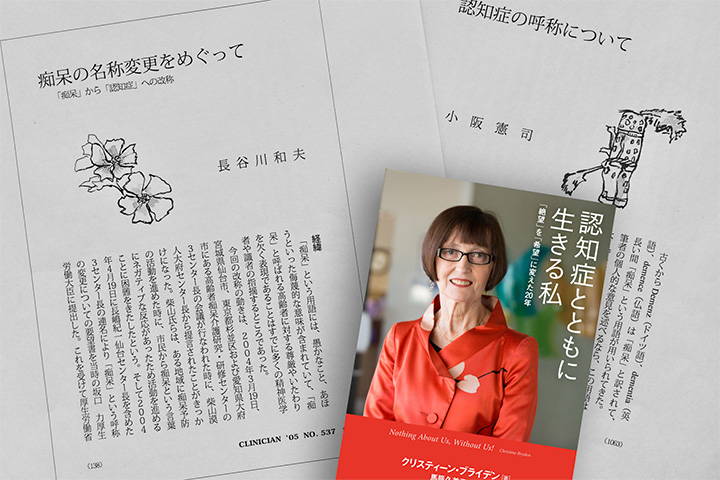

▲NHK Eテレでクリスティーン・ブライデンとポールの来日を軸にした番組を観た。認知症基本法の成立などこの社会での認知症のこれからと合わせ読み解くと、クリスティーンの言葉の奥行きを感じ取ることができる、そんな番組だ。画像はNHKハートネットTV・HPより。

先日のEテレでクリスティーン・ブライデンの来日を追った「認知症診断後の「希望」とは 〜クリスティーンとの対話〜」を観た。

クリスティーンとポールの来日を軸にした番組は、東京有楽町のホールでの「希望のリレーフォーラム」での講演活動、日本の当事者支援者との交流、かつての取材映像の記録と多面的に描いていく。

多面的ということは、観る側の角度によってクリスティーンのメッセージがさまざまに捉えられるということでもある。だから、ここでは私が見つめ捉えたクリスティーンであることをお断りしておく。

私が新味を覚えたのは、彼女の講演活動などのオフィシャルな部分と並行して、クリスティーンとポールのプライベイトなホテルの滞在時間に、懇意のディレクターとのインタビュー、つまり対話が組み込まれていたことだ。

いわば壇上のクリスティーンと私的な空間でのクリスティーン、このふたつのパラレルな時間の流れに、クリスティーンは講演では自身の内省を整頓された公式的なメッセージとする一方、ディレクターとの対話ではそこに底流するリアルな自身の想いも吐露している。

彼女はポリフォニーを奏でたのだ。

ポリフォニーとは、音楽では多旋律のことだが、もうひとつ、文芸批評の分野では複雑な要素、人格が混じり合うことなく時に葛藤しながら併存する対話理論ともされている。

当然のことながら、クリスティーンはこれまでの人生の臨界的な想いを生きてきた。そこにあるのは不安や絶望との格闘だったのである。そのことの実相を飛び越えて、彼女を「希望を語る人」として表層化するのは、彼女を理解することにはならない。

空港での迎えの人々との出会いのシーンに見られるように、彼女とポールは何度もの来日を重ねてこの国に多くの仲間と知己を得た。

その親密な、打ち解けた関係性もあったからだろう。映像からはたびたびクリスティーンの素顔がのぞく。空港に到着してふと口にした「疲れたわ」に、多くの人は彼女の年齢もあって長い空路の疲れだと思ったに違いない。

しかしそれは今回の彼女の認知症と共に生きた旅路の本音でもあったのかもしれない。

というのも、ディレクターとの対話の終盤では彼女はこうも言っているのだ。

「私はもう本や論文を書くことはない。あまりにも疲れてしまった」

私はこの「疲れた」に、彼女のこれまでの「長い旅路」の全てが込められていると感じた。ここにあるのは、消耗してしまったクリスティーンではない。彼女は、「希望」を創り上げた実感を私たちに手渡したのではないか。

この社会ではどうも「希望」は安手に使いまわされている。実を言うと、今回のクリスティーン来日での「希望のリレーフォーラム」というタイトルにも、私自身は少しの違和感を覚えていた。

実際、この番組を見る限りでは、クリスティーン自身は、ほとんど「希望」を言葉にしていない。むしろ、自身の不安や絶望を語っている。ただ一箇所、番組の結語に彼女の言葉の中に「希望」が置かれている。それはまた対話したディレクターの構成意思であり、あるいは彼女の意思のそのままの反映だったのかもしれない。

彼女のその言葉についてはとりあえず後回しにして、もう少し、彼女の想いのレイヤーを探ることにしよう。

クリスティーンの長い旅路の起点には、やはり「死ぬ時に私は誰になっていくのか」という原点がある。彼女自身はこんなふうに語っていた。

「もし、がんで死ぬのであれば私は私のままで死んでいける。しかし、アルツハイマーで死ぬとしたら、私は誰になっていくのか」

それは恐怖であり、絶望と葛藤だったと彼女は語っている。

診断される以前には、オーストラリアの政策頭脳とされていたクリスティーンが診断されてからの宿命は、自身の明晰な知性で自身の認知症の進行や喪失を見つめながら歩まざるを得なかったことにある。

それはどれほどの恐怖と葛藤であっただろう。卓越した頭脳は、自身の進行や喪失のありかと総体を確認できてしまう。

そこにある不安や恐怖、絶望に向き合いながら彼女は世界に向かって発信してきた28年だったのだ。私たちが使いまわしている「希望」は、果たして彼女の不安と絶望の重量に見合ったものなのだろうか。

日本の当事者との交流では多くの質問が彼女に向かって発せられた。

多くは、どう考えればいいのかといったクリスティーンの「回答」を期待する形になっていて、それはそれで切実な当事者との交流の意義であったろう。

高知からの当事者、山中しのぶさんは率直に自身の不安を語った。

「診断されてまず思ったのは、やがて3人の子どもたちのことを忘れてしまうのでは、という不安だった。それが再婚して今度は、その新しい夫を忘れてしまうのではないかという不安が重なった」

山中しのぶさんは2019年、41歳のとき診断を受けた。3人の子供のシングルマザーだった。

新たに出会った再婚相手、愛した人、愛した家族を次々に忘れてしまうのでは、という不安を彼女は言葉を詰まらせるようにしてクリスティーンに向かって語ったのだ。

それは質問ではない。回答を求めたのでもない。自身の思い、自分の不安を語ったのだ。

それはクリスティーンがいたから語ることができた。彼女の存在が山中しのぶさんに語らせたのだと言ってもいい。

山中しのぶさんは確かに質問したのだ。自身の不安を共振させるようにして、山中さんはクリスティーンの存在に「質問」した。不安や絶望を共有できる存在。それが当事者としてのクリスティーンの存在の役割だと言ってもいい。

そして、ディレクターとの対話の中で、クリスティーンはこんなふうに語っていて、それは番組の終盤に静かに置かれていた。

「不安な旅がたどり着いたのは希望でした。

私は、私であり続けているのです」

ここにあるのは、山中しのぶさんへの回答である以上に、認知症基本法が推進する共生の社会への確かなメッセージだ。

認知症であろうとなかろうと、人間存在としての不安や絶望をしっかりと見据えた先に灯すのが希望であると、クリスティーンは語ったのだ。

この番組のタイトルは「認知症診断後の「希望」とは 〜クリスティーンとの対話〜」というものだ。観終わって私は、タイトルを「私が私のままであり続けるための「希望」とは 〜クリスティーンとの対話〜」と、心の中で置き換えた。

|第264回 2023.11.20|