-

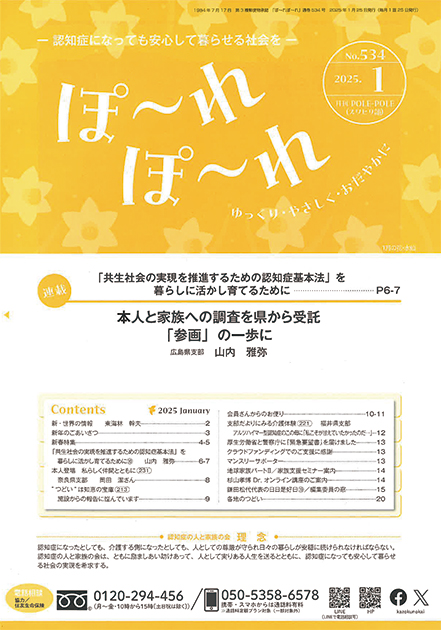

認知症の人と家族の会

会報誌「ぽ〜れぽ〜れ」2025年1月号(534号)

ー お便り紹介 ー

心強く感じ入会しました奈良県・Cさん 女

脳梗塞後遺症のある義母の在宅介護が始まって2週間が経ちました。夜間せん妄にて、介護者である私たち夫婦の寝不足が続いています。老健から在宅への移行に際し、片麻痺に対する福祉用具のサポートは受けられました。しかし、認知機能低下については特に助言もなかったため、夫婦ともに軽く考えており、心も家も準備できていませんでした。

回復期リハ病院でも老健でも夜間の問題行動はあって十分予想できたことなのだから、これこそ事前にサポートしてほしかったとつい恨み言がよぎります。

家族の心構えや技術習得、徘徊や排泄対策、認知症サポート医への相談や治療開始などなど。老健退所前に準備できることはたくさんあったはずで、そのうえで在宅介護に進みたかったと今さらですが感じています。新たに決まった、かかりつけ医は老健系列の先生で、退所直後に継続処方のための診察のみ。まだ相談の機会はありません。

とにかく、いまからでも情報を集めようと奮闘していたところ貴会の存在を知りました。とても心強よく感じて、さっそく入会を申し込んだ次第です。

思わずつらつらと心情を吐露してしまい、大変失礼いたしました。これからどうぞよろしくお願い申し上げます。

認知症のことをもっと知りたい沖縄県・Dさん 女

認知症実務者研修を受講し、『認知症の人と家族の会』の情報を知りました。私は、介護の仕事をして5年目になりましたが、まだまだ認知症の方のケアは分からないことが多く、その人の不安を少しでもなくせるような対応が出来るようになりたいと思い、「家族の会」に入会を希望します。認知症の啓発活動の本人が話す講演会に参加し、皆が前向きに生きていける社会を目指していると話されていたので、私もその想いに共感し、認知症の事をもっと知り、地域で支える活動にも参加したいです。

私に出来る精一杯を長野県・Fさん 男

私は「認知症になっても、自分らしく生きることができる社会を」というビジョンを掲げて、活動をしております。

具体的には、ブログやSNSでの情報発信。認知症セミナーの開催。認知症専任講師。今後、コーチング、コンサルティングをする予定です。

また、出版をする予定でいます。これから、編集者さんと打ち合わせをしていきます。

私は、「認知症の方ご本人を中心として支援していく」のではなく、認知症の方ご本人、ご家族様、介護従事者の方など、全ての人が人として尊重される環境が、認知症の方の支援になると思っています。

だからこそ、ご家族様の心の安寧になるような活動もしたいと思っています。また、ご家族様がどんなことで困っているかという情報を頂いて、そのために自分ができることを考えて、行動していきたいと思っています。また、私のコアは、「人の心の支えになる」ということです。

思春期に統合失調症を発症しました。(今は双極性障害という診断)その時に、精神保健福祉士の方に、心救われ、思春期を生き抜くことができました。その経験から、今度は自分が「心を支える」人間になりたいと思いました。それが、 対人援助職になろうと思った原点です。

支援をしたいというよりも、交流をして、ご家族様の「声」をお聴きしたいです。

交流をすることで、ご家族様が、少しでも心が軽くなるような、そんな人になれたらと、おこがましくも思っています。微力ではありますが私にできる情一杯をさせていただきたいと思っております。よろしくお願い致します。

ー 私の介護体験談 ー

アルツハイマー型認知症のこの母に「私こそが甘えていたかったのだ…」福井県支部

母は6年前、80歳の時に、MCI(軽度認知障害)期を経てアルツハイマー型認知症と診断されました。

「お母さん、もう一人前じゃないんや。」

電話で連絡してきた父の哀しげな声に一念発起、私は実家にUターンして父と共に母を見守ることにしたのです。

母は半人前というより、子どもに返ったようでした。入れ歯を花瓶に入れたり、仏壇に供えたお菓子を食べてしまったり。

看護師として55年間勤め上げ、しっかり者だった母の変わりようにショックを受け、つい「何してるんや!」と叱責してしまいます。

ケンカの仲裁はいつも父の役目でした。

その父が入浴中に急死したのは、同居を始めてわずか一年半後のこと。

親としても、介護のパートナーとしても唯一無二の存在だった父を突然失い、途方に暮れる私に真っ先に手を差し伸べてくれたのは、母がキャリアの最後に勤務したデイケア施設でした。

「お手伝いをお願いしていいですか?」と、かつて同僚だった職員の方が上手に母を連れ出してくださり、平日のデイ利用という在宅介護の支柱を立ててくださったことは、有り難いのひと言でした。

介護認定も申請し(身体介護無しで要介護3の認定でした)、ケアマネジャーさんにも付いていただきました。

医療・介護とのパイプをつなぐことでほっと息をつけた一方で、ケアラーとしての私は未熟なままでした。

独身で子育て経験がないせいか、母に逆らわず寄り添うことがどうにも難しい。

シングル介護で私が倒れたら終わり、という緊張感で常にピリピリしてしまう。

気配を察知した母に「何怒ってるん?」と言われると「お母さんのせいや!」と返してしまい、「親に向かって何や!出て行きねん!」と逆上した母に小突かれ、外に閉め出される。なんてこともしょっ中でした。

それでも、ケンカになる頃はまだ良かった。

母の認知症はゆっくり進み、トイレと間違って風呂場で用を足そうとしたり、夜中に転倒して立てなくなりそのまま失禁、布団も畳もびしょ濡れにするなど、症状もひどくなっていきました。

こうなるともう、怒りを通り越して心が折れてしまうのです。

もう駄目。もう無理。心底思いましたし、口に出して母にもぶつけました。

そんな時、母は目を真っ赤にして「堪忍して」「この家に置いて」と懇願してきます。

ああ、私の葛藤を察知しているんだと胸を衝かれ、情にほだされて、もう少しだけ頑張ろうと何とか心を立て直す。

その繰り返しでした。

在宅か、施設か。振り子のように揺れる心が「もう、無理」に大きく振れて、ついに母をデイケア施設本体の病院に預けたのは一年前。

シングル介護歴2年半目のことです。

このことが、結果として母への思いを大きく転換させられるきっかけになるとは、この時は思いもよりませんでした。

ほどなく母はコロナに罹患。肺炎を併発した母はいっとき生死の境をさまよいます。

その間、私の心に去来したのは、母と親子であった58年間の様々なことでした。

「何があっても〇ちゃんの味方」と応援し続けてくれたこと。介護中に「昔の穏やかな〇ちゃんに戻ってや」と言った時の悲しそうな表情…etc。

幸いにも回復した母が、車椅子に乗せられて私の前に現れた時の第一声が忘れられません。

母は私に手を合わせ、「ありがとう」と言ったのです。こんな私を赦すのか、と。母とは何と大きな存在なのかと、ある種の神々しさに打たれる気がしました。母は子どもに返ってなんかいない。

私こそが、この母にいつまでも甘えていたいと駄々をこねる子どものようだったのだと、この時ようやく思い知りました。

母は今、おおむね元気に穏やかに、入院生活を続けています。

私は週に2回、庭の花やお菓子を持って母に会いに行き、おしゃべりします。

懐かしい思い出話に頬を緩ませたり、時に目を潤ませたり母の心は柔らかく、打てば響くような感性がまだまだたくさん残っている事に驚くこともしばしばです。

私はもう一度、母と暮らしたいと思っています。

未来を恐れ過ぎず、肩の力を抜いて、今、目の前にいるありのままの母と2人で手を携えて、行ける所まで、やれる所まで。